日本は長らく、「自民党一強体制」と言われています。

ですが、自民党はほかの政党にくらべて安定して本当に支持率が圧倒的なのでしょうか?

1998年以降のNHKによる政党支持率調査をもとに、自民党やほかの政党の支持率を見比べ、また、その変化を振り返ってみます。

※関連記事:歴代内閣の最低支持率ランキング

- 最新の政党支持率動向(1998年から2024年)

- 【政党別】自民党を含む主要政党の支持率推移

- 政党支持率の基本知識

- 歴史から見る政党支持率の変遷

- 支持率が上昇する政党の特徴

- 支持率低下の原因と克服の道

- 政党支持率が示す日本社会の変化

- 今後の政党支持率を予測するポイント

- 政党支持率に関するQ&A

- Q1. 政党支持率とは何ですか?

- Q2. 政党支持率はどのように測定されますか?

- Q3. 過去の日本の政党支持率の変遷にはどのような特徴がありますか?

- Q4. 政党支持率の変化は選挙結果にどのように影響しますか?

- Q5. 支持率が上昇する政党にはどのような特徴がありますか?

- Q6. 支持率を維持するためには、政党は何を行うべきですか?

- Q7. 支持率が低下する主な原因は何ですか?

- Q8. 過去に支持率を回復した政党の成功例はありますか?

- Q9. 政党支持率のデータはどのように日本社会の変化を反映していますか?

- Q10. 無党派層の影響力はどの程度大きいですか?

- Q11. 今後の政党支持率を予測する際のポイントは何ですか?

- Q12. 政党支持率と景気にはどのような関係がありますか?

- Q13. 国際情勢の変化は政党支持率にどのような影響を与えますか?

- まとめ

最新の政党支持率動向(1998年から2024年)

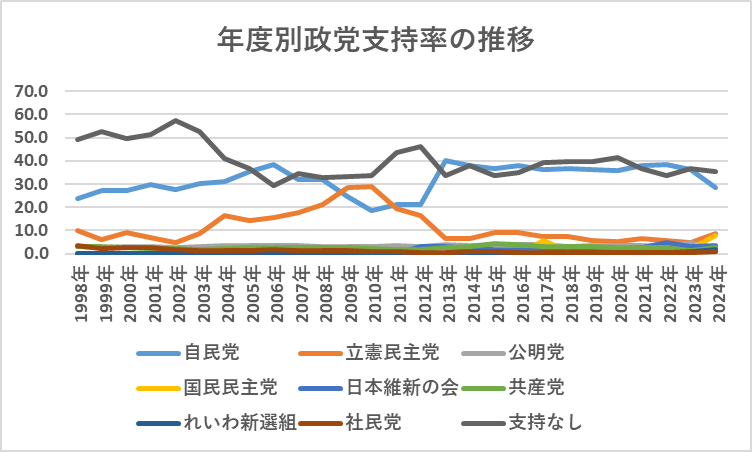

1998年以降にNHKが実施した政党支持率調査結果をもとに、現在(2024年12月調査時点)までの年度別の政党支持率をまとめました。

無党派層を除くと自民党がほぼ支持率1位

無党派層を除くと自民党の支持率はほとんどの年代で1位です。

2009年と2010年だけ民主党(当時)が支持率1位の座を奪って政権を担当しました。

ただ、そのときに政権を担当した3名の内閣総理大臣が3名とも支持率ワースト10位以内にランクインするという体たらくだったためか、2013年にかつてないほど自民党と支持率の差を開けられています。

※関連記事:歴代内閣の最低支持率ランキング

自民党以外の政党は支持率が1桁

2024年12月月時点で、現在自民党以外の政党はすべて支持率が1桁です。

グラフから分かるように、自民党支持率と無党派層の割合だけ飛びぬけており、ほかの政党はグラフ上で違いが分からないほど支持率が低迷しています。

このあとの記事内容で、政党ごとの支持率を振り返ります。

※関連記事:政党の党員数ランキング:党員の特典、党費の高い党・安い党、党員になるメリット・デメリットを紹介

【政党別】自民党を含む主要政党の支持率推移

1998年4月からNHKは政党支持率の調査をはじめています。

その結果をもとに、自民党・立憲民主党・公明党・国民民主党・日本維新の会・共産党・れいわ新選組・社民党の支持率と、支持政党なしの割合を年度別にまとめました。

自民党の支持率変化

| 自民党の支持率(%) | |

| 1998年 | 23.8 |

| 1999年 | 27.3 |

| 2000年 | 27.3 |

| 2001年 | 29.7 |

| 2002年 | 27.5 |

| 2003年 | 30.3 |

| 2004年 | 31.3 |

| 2005年 | 35.3 |

| 2006年 | 38.6 |

| 2007年 | 31.9 |

| 2008年 | 32.1 |

| 2009年 | 24.7 |

| 2010年 | 18.5 |

| 2011年 | 21.4 |

| 2012年 | 21.1 |

| 2013年 | 40.2 |

| 2014年 | 38.2 |

| 2015年 | 36.9 |

| 2016年 | 38.1 |

| 2017年 | 36.3 |

| 2018年 | 36.5 |

| 2019年 | 36.2 |

| 2020年 | 36.0 |

| 2021年 | 37.8 |

| 2022年 | 38.3 |

| 2023年 | 36.1 |

| 2024年 | 28.7 |

| 平均 | 31.9 |

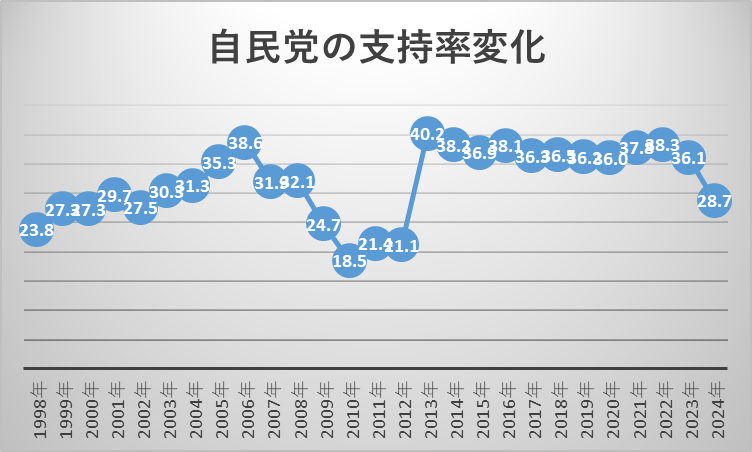

全年度の平均支持率は31.9%

自民党の1998年~2024年までの支持率は平均して31.9%です。

これは全政党のなかでダントツに1位です。

2013年以降は支持率が40%ほどある

55年体制がつづいていた時期の支持率は30%前後でしたが、民主党から政権奪取後は支持率が急激に上がり40%近い状態がつづいていました。戦後8番目のワースト支持率を記録した第二次岸田内閣のころでさえ、30%あります。

また、実は国民に圧倒的な人気を誇っていた小泉内閣時代よりも、2013年~2023年のころの自民党のほうが、支持率が高いという結果です。

立憲民主党の支持率の変化

| 立憲民主党の支持率(%) | |

| 1998年 | 9.8 |

| 1999年 | 6.1 |

| 2000年 | 9.3 |

| 2001年 | 6.8 |

| 2002年 | 4.9 |

| 2003年 | 8.9 |

| 2004年 | 16.5 |

| 2005年 | 14.5 |

| 2006年 | 15.6 |

| 2007年 | 17.8 |

| 2008年 | 21.4 |

| 2009年 | 28.4 |

| 2010年 | 28.9 |

| 2011年 | 19.5 |

| 2012年 | 16.3 |

| 2013年 | 6.5 |

| 2014年 | 6.5 |

| 2015年 | 9.2 |

| 2016年 | 9.0 |

| 2017年 | 7.3 |

| 2018年 | 7.6 |

| 2019年 | 5.9 |

| 2020年 | 5.2 |

| 2021年 | 6.4 |

| 2022年 | 5.9 |

| 2023年 | 4.9 |

| 2024年 | 8.7 |

| 平均 | 11.4 |

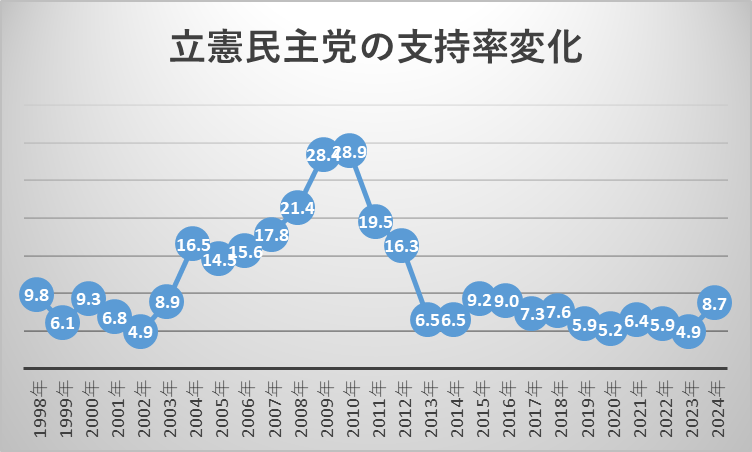

平均支持率は11.3%

立憲民主党(旧民主党)の1998年~2024年の平均支持率は11.7%です。

野党第一党としてほかの野党よりは支持率は高いですが、自民党にくらべると1/3ほどです。しかも特定の時期(2004年~2012年)を除くと支持率は1ケタで、大体6~7%ほどしかありません。

自民党の1強と言われても致し方ない状況かもしれません。

2024年度の衆議院選挙で大きく議席を伸ばして、ねじれ国会の状態をつくり出しています。ここからの政策論争が非常に重要と思われます。

なお、ねじれ国会については以下の記事で詳しく解説しています。

ねじれ国会とは:法案成立など国会運営に及ぼす影響などメリット・デメリットや過去の実例を解説

2009年と2010年は自民党より支持率が高かった

ほとんどの年度で与党・自民党より支持率は低いですが、2009年と2010年は自民党より支持率が上でした。

この時期はちょうど、自民党政権(麻生内閣)から民主党政権(鳩山内閣)へと移った時期です。国民の期待が極めて高く、そして普天間基地問題や2011年の東日本大震災で一気に落ちて行く前の時期です。

※関連記事:歴代内閣の最低支持率ランキング

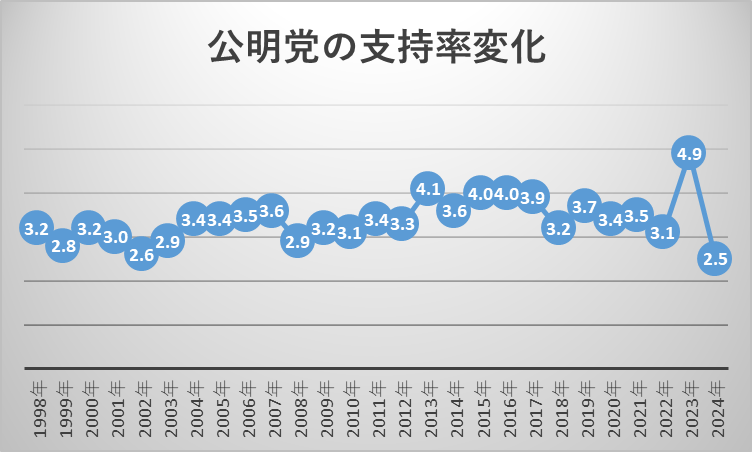

公明党の支持率変化

| 公明党の支持率(%) | |

| 1998年 | 3.2 |

| 1999年 | 2.8 |

| 2000年 | 3.2 |

| 2001年 | 3.0 |

| 2002年 | 2.6 |

| 2003年 | 2.9 |

| 2004年 | 3.4 |

| 2005年 | 3.4 |

| 2006年 | 3.5 |

| 2007年 | 3.6 |

| 2008年 | 2.9 |

| 2009年 | 3.2 |

| 2010年 | 3.1 |

| 2011年 | 3.4 |

| 2012年 | 3.3 |

| 2013年 | 4.1 |

| 2014年 | 3.6 |

| 2015年 | 4.0 |

| 2016年 | 4.0 |

| 2017年 | 3.9 |

| 2018年 | 3.2 |

| 2019年 | 3.7 |

| 2020年 | 3.4 |

| 2021年 | 3.5 |

| 2022年 | 3.1 |

| 2023年 | 4.9 |

| 2024年 | 2.5 |

| 平均 | 3.4 |

安定の支持率3~4%

公明党の支持率は3~4%で安定しています。安定した支持基盤である創価学会の存在が大きいでしょう。

ただ、創価学会の会員高齢化により選挙での集票力に陰りが出ていると言われています(時事ドットコムより)。ここからが政治政党としての力の見せ所と言えるのかもしれません。

国民民主党の支持率変化

| 国民民主党の支持率(%) | |

| 2017年 | 5.6 |

| 2018年 | 0.9 |

| 2019年 | 1.0 |

| 2020年 | 0.7 |

| 2021年 | 0.7 |

| 2022年 | 1.3 |

| 2023年 | 2.4 |

| 2024年 | 2.6 |

支持率が不安定

国民民主党の支持率は、2017年の結党からの平均が2.5%です。ただし、結党初年度5.6%、翌年から5年間は1%前後と振れ幅が大きな状態がつづきました。

2024年の衆議院選挙で「103万円の壁撤廃」を掲げて大勝し、政党支持率も8%近くにまで上昇しています。

今後、支持率をさらに上げて行けるのか、今の状態をキープするのか、政党としての重要な岐路に立っていると言えるかもしれません。

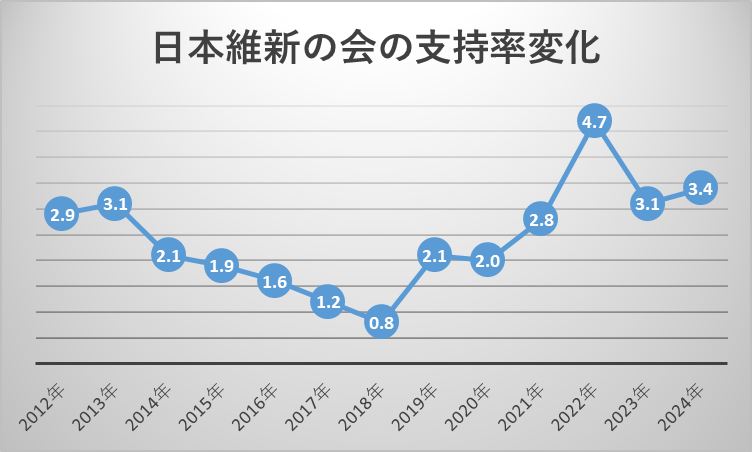

日本維新の会の支持率変化

| 日本維新の会の支持率(%) | |

| 2012年 | 2.9 |

| 2013年 | 3.1 |

| 2014年 | 2.1 |

| 2015年 | 1.9 |

| 2016年 | 1.6 |

| 2017年 | 1.2 |

| 2018年 | 0.8 |

| 2019年 | 2.1 |

| 2020年 | 2.0 |

| 2021年 | 2.8 |

| 2022年 | 4.7 |

| 2023年 | 3.1 |

| 2024年 | 3.4 |

| 平均 | 2.4 |

近年は野党として高い支持率を維持

日本維新の会の支持率は、2012年の結党以来平均2.4%です。2022年以降は3%以上をキープしており、野党として2番手の支持率の高さです。

もともと2012年に(旧)日本維新の会として国政に参加しました。その後、維新の党、大阪維新の会と内輪もめのたびに名称が変わり、現在の日本維新の会になりました(戻りました)。

国政参加当初の存在感から言えば、政策のイロでもっと何か発信できた気がしなくもないですが、政治の世界はいろいろ大変だなという印象です。

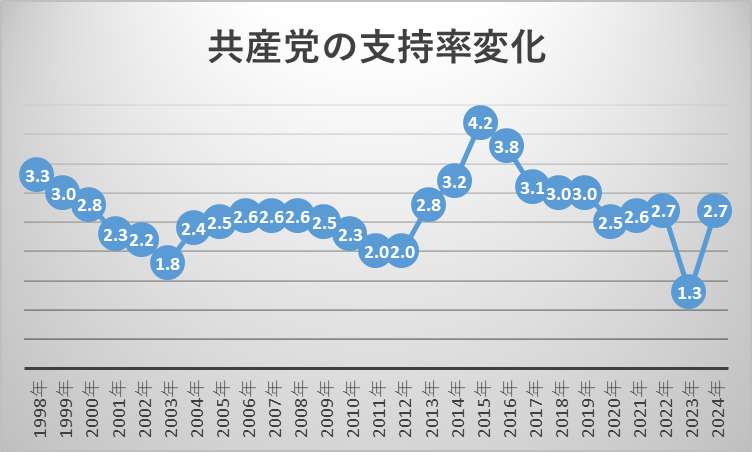

共産党の支持率変化

| 共産党の支持率(%) | |

| 1998年 | 3.3 |

| 1999年 | 3.0 |

| 2000年 | 2.8 |

| 2001年 | 2.3 |

| 2002年 | 2.2 |

| 2003年 | 1.8 |

| 2004年 | 2.4 |

| 2005年 | 2.5 |

| 2006年 | 2.6 |

| 2007年 | 2.6 |

| 2008年 | 2.6 |

| 2009年 | 2.5 |

| 2010年 | 2.3 |

| 2011年 | 2.0 |

| 2012年 | 2.0 |

| 2013年 | 2.8 |

| 2014年 | 3.2 |

| 2015年 | 4.2 |

| 2016年 | 3.8 |

| 2017年 | 3.1 |

| 2018年 | 3.0 |

| 2019年 | 3.0 |

| 2020年 | 2.5 |

| 2021年 | 2.6 |

| 2022年 | 2.7 |

| 2023年 | 1.3 |

| 2024年 | 2.7 |

| 平均 | 2.7 |

ロシア-ウクライナ戦争以降は支持率が低迷

共産党は日本の政党として最古であり、独自路線の変わらない政治方針を貫いています。その成果か、支持率は1998年以降も常に3%前後を維持していました。

ところが、ウクライナ戦争がはじまってからは1%台と近年で最も低迷しています。理由として、ロシアによるウクライナ侵攻以降に「軍事の重要性」がテーマになったにも関わらず、従前から一貫して「軍事費削減」を主張しているからという意見もあります(選挙ドットコムより)。

れいわ新選組の支持率変化

| れいわ新選組の支持率(%) | |

| 2015年 | 0.2 |

| 2016年 | 0.2 |

| 2017年 | 0.3 |

| 2018年 | 0.3 |

| 2019年 | 0.6 |

| 2020年 | 0.5 |

| 2021年 | 0.3 |

| 2022年 | 0.6 |

| 2023年 | 0.8 |

| 2024年 | 1.6 |

| 平均 | 0.5 |

支持率を着実に伸ばしている

元俳優の山本太郎氏が結成した政党で、離合集散もありましたが2019年よりれいわ新選組という名称に落ち着きました。

当初は「芸能人の遊び半分の政治参加」と捉えられる向きもありましたが、数年ごとに支持率を伸ばしています。

今後も野党としての存在感を増していきそうです。

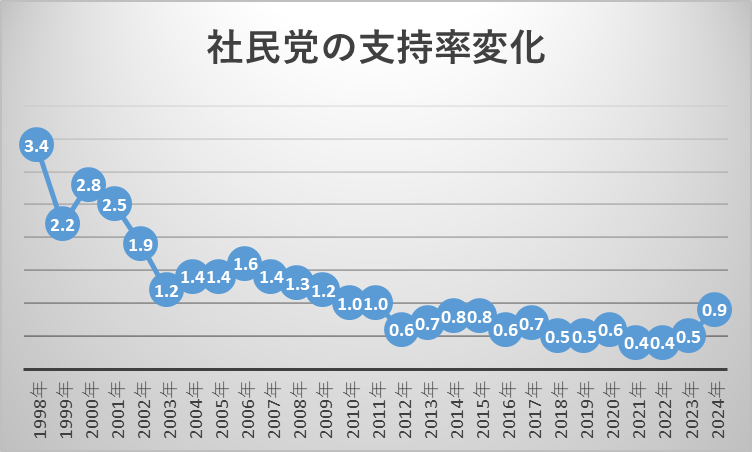

社民党の支持率変化

| 社民党の支持率(%) | |

| 1998年 | 3.4 |

| 1999年 | 2.2 |

| 2000年 | 2.8 |

| 2001年 | 2.5 |

| 2002年 | 1.9 |

| 2003年 | 1.2 |

| 2004年 | 1.4 |

| 2005年 | 1.4 |

| 2006年 | 1.6 |

| 2007年 | 1.4 |

| 2008年 | 1.3 |

| 2009年 | 1.2 |

| 2010年 | 1.0 |

| 2011年 | 1.0 |

| 2012年 | 0.6 |

| 2013年 | 0.7 |

| 2014年 | 0.8 |

| 2015年 | 0.8 |

| 2016年 | 0.6 |

| 2017年 | 0.7 |

| 2018年 | 0.5 |

| 2019年 | 0.5 |

| 2020年 | 0.6 |

| 2021年 | 0.4 |

| 2022年 | 0.4 |

| 2023年 | 0.5 |

| 2024年 | 0.5 |

| 平均 | 1.2 |

低迷をつづける支持率

社民党の支持率は長く低いままです。

2000年前後は3%前後を保っていましたがその後1%台で安定し、2012年以降はずっと1%未満です。

自民党の55年体制崩壊時には日本社会党が大きな役割を果たしましたが、その後低迷して解党に至っています。

この原因として日本国内で労働者の組織と結びついていない、あるいは労働者組織をひとつに統合できていないという指摘もあります(オピニオン「なぜ日本に社会民主主義は根付かないのか?」より)。

(社民党に限った話ではありませんが)、日本の政治を良くしていくグループのひとつとして、ぜひ腕を振るってほしいところです。

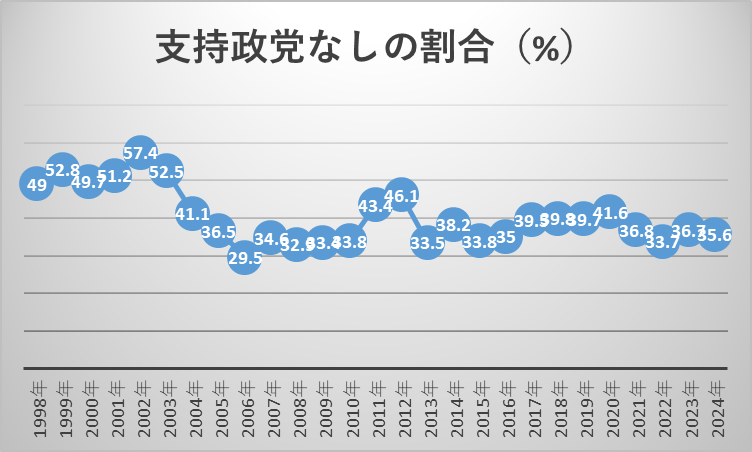

支持政党なし(無党派層)の割合変化

| 支持なしの割合(%) | |

| 1998年 | 49.0 |

| 1999年 | 52.8 |

| 2000年 | 49.7 |

| 2001年 | 51.2 |

| 2002年 | 57.4 |

| 2003年 | 52.5 |

| 2004年 | 41.1 |

| 2005年 | 36.5 |

| 2006年 | 29.5 |

| 2007年 | 34.6 |

| 2008年 | 32.9 |

| 2009年 | 33.4 |

| 2010年 | 33.8 |

| 2011年 | 43.4 |

| 2012年 | 46.1 |

| 2013年 | 33.5 |

| 2014年 | 38.2 |

| 2015年 | 33.8 |

| 2016年 | 35.0 |

| 2017年 | 39.5 |

| 2018年 | 39.8 |

| 2019年 | 39.7 |

| 2020年 | 41.6 |

| 2021年 | 36.8 |

| 2022年 | 33.7 |

| 2023年 | 36.7 |

| 2024年 | 35.6 |

| 平均 | 40.3 |

無党派層は4割で安定している

日本では無党派層が多いと言われつづけています。2004年(小泉内閣)以降、安定して4割前後が無党派層です。

アメリカでは「無党派層の存在がアメリカ国内の分断を生んだ」という指摘があります(ビジネスインサイダーより)。つまり、無党派層が政治に与える影響が大きいという意見です。

日本での無党派層はどちらかというと、「政治への無関心」が原因という調査結果もあります。「政治に強い不満を持ったから特定の政党支持をやめた層」と、「そもそも政治への関心がうすいので分かりやすい動きがない限り特定の政党支持をつづけることがない層」に分かれているそうです(清水恵「無党派の投票行動と影響力」より)。

いずれにせよ、最初に掲載したグラフで分かるように、無党派層の増減が各政党の支持につながっているという傾向も強く見られるわけではありません。

今後の票の推移は18歳から30代の若者の投票率や投票行動が影響するとも言われています。

若者の投票率やネット投票については以下の記事で詳しく解説しています。

若者の選挙の投票率推移:投票率の変化と内閣支持率・政党支持率の関係について

選挙でネット投票ができないのはなぜか:ネット投票のメリット・デメリットや世界の動きとの比較を紹介

政党支持率の基本知識

政党支持率は、政治の現状を把握し、選挙や政策決定の動向を予測する重要な指標です。その定義と測定方法、さらに支持率が政治にどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。

政党支持率の定義と測定方法

政党支持率の定義

政党支持率とは、世論調査において「どの政党を支持するか」という質問に対する回答をもとに算出された比率のことを指します。

この数値は、特定の政党がどれだけ広く国民の支持を集めているかを示すもので、政治的な評価のバロメーターとして広く利用されています。

測定方法

政党支持率は主に世論調査によって測定されます。調査方法には以下のようなものがあります:

- 電話調査:無作為に選ばれた家庭や個人に対して電話で意見を聞く方法。固定電話や携帯電話の両方が対象となることがあります。

- オンライン調査:インターネットを通じて回答を募る方法。近年ではオンライン調査が増加傾向にありますが、回答者の偏りを補正する必要があります。

- 街頭調査や直接面談:直接インタビュー形式で行うこともありますが、コストや手間がかかるため、頻度は少ないです。

調査の結果は統計処理され、回答者の属性(性別、年齢、地域など)に基づいて補正が行われます。この補正により、より現実に近い支持率を得ることが可能になります。

政党支持率が政治に与える影響

選挙結果への影響

政党支持率は選挙結果を予測する上で重要な指標です。支持率が高い政党は選挙でも有利に働く可能性が高く、特に比例代表制では支持率の数値がそのまま議席数に直結することがあります。

例えば、2012年の衆議院選挙では、自民党が高い支持率を維持していたことで圧倒的多数の議席を獲得しました。

政策決定への影響

支持率の動向は、政権与党が政策を決定する際にも影響を与えます。支持率が低下すると、政権は国民の信頼を回復するために具体的な政策変更を行うことがあります。

一例として、2009年に民主党が政権を握った際には、「国民生活重視」を掲げた政策転換が行われましたが、その後の支持率低下により党内外での調整が難航しました。

なお、政策決定に関して以下の記事で詳しく解説しています。

政策とは?その決め方と影響、目的と重要性、歴代総理の代表的な政策例を紹介

内閣改造や党運営への影響

支持率が低迷すると、内閣改造や党役員の入れ替えが行われることも少なくありません。これにより政権のイメージを刷新し、支持率回復を図るケースが見られます。

例えば、2020年の安倍内閣では、新型コロナウイルス対策への評価の低さが内閣支持率の低さにつながっていた時期がありました(朝日新聞など)。

こうした世論に対する対応は与党・内閣にとって支持率を大きく左右する要素と言えます。

世論と政策決定について以下の記事で詳しく解説しています。

世論とは何か?その役割や政策に与える影響力、形成されるプロセスと調査方法をくわしく解説

野党への影響

支持率は野党にとっても重要な指標です。支持率が高まることで、与党に対して政策提案力を強化し、選挙での勝利に繋げることができます。

逆に支持率が低迷すると、党内での路線対立や党勢拡大の妨げになることもあります。

「野党は政策論争ができない」という批判の声もありますが、野党の重要性は選挙結果などにも表れます。

野党の役割や重要性について、以下の記事で詳しく解説しています。

野党とは何か?与党との違いと役割、そして重要性をデータを使ってわかりやすく解説

歴史から見る政党支持率の変遷

戦後の日本における主要政党の支持率推移

戦後の日本政治では、自民党が長期間にわたり主導的地位を維持してきました。1955年に成立した「55年体制」では、自民党が安定した支持率を保ちながら与党として政権を担い、一方で社会党が野党第一党として一定の支持を得ていました。

高度経済成長期には、自民党が経済政策の成果を背景に高い支持率を維持しましたが、1980年代後半から1990年代初頭にかけてのバブル崩壊や汚職事件により支持率が低下しました。

その後の1993年には、自民党が一時的に政権を失い、非自民連立政権が誕生しました。近年では、民主党(後の立憲民主党)や日本維新の会など新興勢力が支持を集める一方で、無党派層の増加が顕著です。

政党支持率の変化が選挙結果に与えた影響

政党支持率の変化は、選挙結果に直接的な影響を与えます。例えば、2009年の衆議院選挙では、民主党が「政権交代」を掲げて自民党から大きく支持を奪い、歴史的な大勝を収めました。

この結果は、長年の自民党支配に対する国民の不満が支持率低下として表れた典型例です。

また、2012年の衆議院選挙では、自民党が支持率を回復し、安倍晋三を総裁に据えた選挙戦略が功を奏して政権を奪還しました。

支持率の高低が選挙戦略や候補者選びに直結し、その結果が国の政治の方向性を決定する重要な要素となっています。

支持率が上昇する政党の特徴

支持率向上に成功した政党の事例

支持率向上に成功した政党にはいくつかの共通点があります。

たとえば、自民党は2005年、小泉純一郎首相のもとで「郵政民営化」を掲げた選挙キャンペーンを成功させ、大きな支持を得ました。この例では、明確な政策目標と強力なリーダーシップが支持率向上の鍵となりました。

また、民主党は2009年の衆議院選挙で「生活重視」をテーマにした政策を展開し、無党派層を取り込みました。政策の明確さ、党内の結束力、国民の共感を得るキャンペーンが成功の要因となっています。

最近では2024年の衆議院選挙で国民民主党がSNS広報を活用して議席数が11議席から28議席へと大躍進しています。

支持率を維持するための戦略とは?

支持率を維持するためには、安定した党運営と効果的なコミュニケーション戦略が必要です。

まず、透明性の高い政策運営と迅速な問題解決が信頼を高めます。さらに、SNSやメディアを活用して国民に政策や成果を発信することが重要です。

自民党は近年、デジタル戦略を強化し、若年層へのアプローチを図っています。また、党内対立を最小限に抑え、結束力を示すことも支持率安定に寄与します。選挙ごとに柔軟に戦略を調整することも支持率維持の鍵です。

ほかの政党も、新しい政党ほどYouTubeやX(旧インスタグラム)などのSNS広報を積極的に活用しています。

政党ごとのSNS広報について以下の記事で詳しく解説しています。

政党のSNS登録者数ランキング:YouTube、インスタグラムそれぞれの登録者数や投稿数を紹介

支持率低下の原因と克服の道

支持率低下の典型的な原因

支持率低下の原因には、不祥事、政策失敗、リーダーの人気低下が挙げられます。

たとえば、1993年には自民党の汚職事件が相次ぎ、支持率低迷を招きました。また、政策において経済失政や国民の期待に応えられない場合も支持率が下がります。

さらに、リーダーシップの欠如や党内の対立が表面化すると、国民の信頼を損ないます。これらの要因が複合的に絡むことで、政党の支持率が大きく低下することがあります。

なお、内閣総理大臣のリーダーシップの取り方の違いや重要性について、以下の記事で詳しく解説しています。

内閣総理大臣の役割とリーダーシップ:長期政権と短命政権の違いを実例をまじえて解説

支持率を回復した政党の成功例

支持率回復に成功した例としては、2012年の自民党が挙げられます。当時、安倍晋三が「アベノミクス」という明確な経済政策を掲げ、国民の期待を集めました。

また、2024年の立憲民主党の台頭は、新しいリーダーシップや政策提案が注目を集めたケースです。

支持率回復の鍵は、国民の関心を引く政策、信頼できるリーダーの登場、そして明確なビジョンの提示にあります。

政党支持率が示す日本社会の変化

支持率データから見る有権者の価値観の変化

支持率データを分析すると、世代別や地域別に有権者の価値観の変化が見えてきます。

若年層は、経済政策やデジタル化への関心が高い一方、高齢層は社会保障政策を重視する傾向があります。また、都市部では革新勢力が支持を集めやすく、地方では保守勢力が強いという地域差もあります。

こうしたデータは、時代や社会構造の変化が政党支持に反映されていることを示しています。

政党支持率と無党派層の関連性

無党派層の動向は、選挙結果を大きく左右します。

近年では、無党派層の増加が目立ち、特定の政党に固定的な支持を示さない有権者が増えています。彼らの投票行動は、政党の支持率に敏感に影響され、選挙期間中の世論調査結果が彼らの意思決定に影響を与えることも少なくありません。

無党派層を取り込むための柔軟な政策提案やメッセージが各政党に求められています。

今後の政党支持率を予測するポイント

経済状況と支持率の相関関係

経済状況は、政党支持率に大きな影響を及ぼします。景気が良好で失業率が低下すると、与党の支持率は上昇する傾向があります。

一方で、経済危機や格差問題が顕在化すると、与党の支持率が低下し、野党が支持を伸ばすことが多いです。

例えば、2008年のリーマンショック後、日本でも経済政策の失敗が支持率低下につながりました。今後も経済指標が支持率の重要な予測要因となります。

参考:LINEヤフー

国際情勢が支持率に及ぼす影響

国際情勢の変化は、外交政策や安全保障政策を重視する政党の支持率に影響します。例えば、北朝鮮問題や中国との緊張が高まると、安全保障政策に力を入れる政党が支持を集める傾向があります。

また、国際的な合意や条約の評価も支持率に直結します。国際情勢を的確に読み取り、迅速な対応を示すことが、支持率向上の鍵となるでしょう。

政党支持率に関するQ&A

Q1. 政党支持率とは何ですか?

A:

政党支持率とは、特定の政党を支持すると答えた有権者の割合を示す数値です。主に世論調査を通じて測定され、選挙や政策運営における国民の支持動向を把握するための重要な指標となります。

Q2. 政党支持率はどのように測定されますか?

A:

世論調査機関が電話やインターネット、訪問調査などの方法を用いて測定します。無作為に選ばれた有権者に対し、「支持する政党はありますか?」と質問し、回答結果を集計して算出します。

Q3. 過去の日本の政党支持率の変遷にはどのような特徴がありますか?

A:

戦後の日本では、自民党が長期間にわたり高い支持率を維持してきました。特に高度経済成長期には安定した支持を得ていましたが、バブル崩壊後には支持率が低下しました。一方、民主党が2009年の選挙で支持を集めたように、他党が一時的に支持を伸ばした例もあります。

Q4. 政党支持率の変化は選挙結果にどのように影響しますか?

A:

支持率の高い政党は、選挙で多くの議席を獲得する可能性が高まります。例えば、2009年の衆議院選挙では、民主党の支持率上昇が歴史的な政権交代をもたらしました。一方、支持率が低下すると、議席を失うリスクが高まります。

Q5. 支持率が上昇する政党にはどのような特徴がありますか?

A:

支持率が上昇する政党は、国民の共感を得る明確な政策提案や、強力で信頼されるリーダーシップを持っています。例えば、小泉純一郎氏が掲げた「郵政民営化」など、具体的な目標を提示した政策が支持率向上の要因となりました。

Q6. 支持率を維持するためには、政党は何を行うべきですか?

A:

支持率維持には、政策の透明性、迅速な問題解決、そして国民との効果的なコミュニケーションが重要です。SNSやメディアを活用して情報を発信するほか、党内の結束を保つことも必要です。

Q7. 支持率が低下する主な原因は何ですか?

A:

支持率低下の主な原因には、不祥事、政策失敗、リーダーシップの欠如などがあります。特に大規模な不祥事や党内対立は、国民の信頼を失い、支持率を大幅に下げる原因となります。

Q8. 過去に支持率を回復した政党の成功例はありますか?

A:

2012年、自民党が「アベノミクス」を掲げて支持率を回復し、政権を奪還しました。経済政策を軸にした明確なビジョンと、安倍晋三氏の強力なリーダーシップが成功の要因です。

Q9. 政党支持率のデータはどのように日本社会の変化を反映していますか?

A:

支持率データは、有権者の価値観や社会の変化を反映します。例えば、若年層が経済やデジタル化政策を重視する一方、高齢層は社会保障を重視するなど、世代ごとに異なる傾向が見られます。

Q10. 無党派層の影響力はどの程度大きいですか?

A:

無党派層は選挙結果を左右する重要な存在です。特に支持する政党を決めていない有権者が選挙期間中にどの政党を選ぶかで結果が大きく変わることがあります。そのため、各政党は無党派層を意識した政策やアプローチを行っています。

Q11. 今後の政党支持率を予測する際のポイントは何ですか?

A:

経済状況や国際情勢が支持率に大きな影響を与えます。景気が良好で失業率が低ければ与党の支持率が上昇しやすく、外交問題や安全保障の課題がある場合には、これに対応する政策を持つ政党の支持率が上がる可能性があります。

Q12. 政党支持率と景気にはどのような関係がありますか?

A:

景気が良く経済が安定していると、与党の支持率は高まる傾向があります。反対に、経済危機や失業率の上昇は与党支持率を下げる要因となります。例えば、リーマンショック後には、与党の支持率低下が顕著でした。

Q13. 国際情勢の変化は政党支持率にどのような影響を与えますか?

A:

国際情勢が緊迫すると、安全保障や外交に強い政党が支持を得る傾向があります。北朝鮮のミサイル問題や中国との外交関係が緊張する際には、安全保障政策を重視する政党の支持率が上昇するケースが多いです。

まとめ

NHKの政党支持率調査の結果をもとに、1998年から現在までの政党支持率をまとめました。

自民党の支持率は平均して30%を越えており、ほかの政党を圧倒しています。特に2013年以降はほぼ40%近くを維持していました。

野党ではれいわ新選組や日本維新の会といった新しい政党が近年支持率をやや伸ばしており、逆に社民党や共産党などの古くからある政党は支持を低下させています。

ここでまとめた政党支持の状況が今後の選挙行動に役立てば幸いです。

※関連記事:政治家の税金事情:納税義務はない?源泉徴収されてる?政治家が税金を優遇されている理由を解説

参考:NHK選挙WEB

コメント